|

|

|||||||

|

| ЗА СТОМАХИНА! |

| Сергей АЛЕКСЕЕВ |

| Шут ГУЛАГИН |

| Сергей МЕЛЬНИКОФФ |

| Юрий НЕСТЕРЕНКО |

| Андреас фон ОССЕН |

| Лесной ПЕНЬ |

| Владимир ПУТИН |

| Антоша РУЧКИН |

| Лев ФЕДОРОВ |

|

СССР – проект Господа Бога

Стадо!

Два уха, два глаза, один хвост...

|

Предлагаем читателям «Свободы Слова» прочитать и подумать над различными, подчас диаметрально противоположными работами, одинаково закоренелых «совков» - продукта тоталитарного СССР. Однако, пусть вас не обманывают «слезы прозрения» и «зубовный скрежет».

СССР – всегда был невиданной в истории мира репрессивной машиной, которая вступила в единоборство с самой Матерью Природой, вмешиваясь в естественный отбор: если Природа выбраковывает худших и больных, то «советский человек» уничтожал лучших и морально здоровых. В итоге, русские получили то, к чему они так рьяно стремились 70 лет – народ дегенератов. Мелких мошенников и крупных воров. Всех их объединяет одно – гладкость мозговых полушарий.

СССР – всегда был невиданной в истории мира репрессивной машиной, которая вступила в единоборство с самой Матерью Природой, вмешиваясь в естественный отбор: если Природа выбраковывает худших и больных, то «советский человек» уничтожал лучших и морально здоровых. В итоге, русские получили то, к чему они так рьяно стремились 70 лет – народ дегенератов. Мелких мошенников и крупных воров. Всех их объединяет одно – гладкость мозговых полушарий.

Без исключения

Население сегодняшней России состоит из потомков чекистов, вертухаев и воров. Разговаривать, а тем более сотрудничать с этой кастой уголовников, может только недоразвитый политик, напрочь лишенный совести и моральных принципов.

Любой здравомыслящий человек нашей планеты, знающий истоки возникновения «русского стада», обязан отгородиться от идеологии русских мерзавцев сам, огородить своих детей и своих соседей. Россия и русский народ должны быть полностью изолированы и в, конечном счете, уничтожены. Двуногим крысам, заражающим все вокруг ядом цинизма, имперскости, антисовести и религией убийц, мы не можем предоставить даже виртуального пространства в нашем мире.

Любой здравомыслящий человек нашей планеты, знающий истоки возникновения «русского стада», обязан отгородиться от идеологии русских мерзавцев сам, огородить своих детей и своих соседей. Россия и русский народ должны быть полностью изолированы и в, конечном счете, уничтожены. Двуногим крысам, заражающим все вокруг ядом цинизма, имперскости, антисовести и религией убийц, мы не можем предоставить даже виртуального пространства в нашем мире.

Сергей Мельникофф

Александр Житинский

СССР – проект Господа Бога

Вы имеете право хранить молчание.

Он замечательно точно определил одну из своих литературных ипостасей: «рыжий клоун». От его текстов, внешне зачастую искромётно смешных и преисполненных натуральной человеческой доброты, всегда оставалось смутное, тихое, правильное чувство печали. Но не пустоты. Это очень важно. Не пустоты. Впрочем, Житинский далеко не только рыжий клоун от литературы, он, как полагается всякому русскому писателю, ещё и мыслитель, и историк, и поэт, конечно. С поэзии мы и начнём.

– Александр Николаевич, у меня есть замечательная книга «Октябрь в Советской поэзии», вышедшая в своё время в серии «Библиотека поэта». Я её перечитываю иногда. И тут вдруг обнаружил среди иных авторов вас, с пронзительными стихами о революции. Что скажете по этому поводу?

– Скажу, что мне не стыдно ни за одну написанную мною строку, если говорить о выраженной в ней мысли или чувстве. Стыд за несовершенство исполнения бывал и бывает, особенно это относилось к ранним вещам. Это означает, что я так и думал, когда этот текст писал. Так и чувствовал. Иной раз со временем эти мысли и чувства могли видоизмениться. Но редко и не так уж сильно. Я те стихи помню. История их создания такова. Это было в 1969 году, когда страна готовилась к 100-летнему юбилею Ленина. Мне было тогда 28 лет, и я уже шесть лет писал стихи, писал очень много, начинал писать прозу – но ни одна строчка не была напечатана, несмотря на неоднократные попытки обращения в разные редакции. Отмечалось формальное умение, не отказывали и в образности и вообще – признавали за стихи. Но… Были они все какие-то грустноватые, элегические и «далёкие от жизни». И в них совершенно не было так называемой «гражданственности». И тогда я решил написать поэму о Ленине – то есть высказать своё к нему отношение. Это были 12 стихотворений, связанных одним коротким сюжетом: Ленин идёт пешком с квартиры на Сердобольской в Смольный, чтобы руководить восстанием вечером 25 октября 1917 года. Но по сути это была поэма о человеке, не боящемся взять ответственность на себя и сознающего громаду этой ответственности. А отнюдь не портрет авантюриста. Так я тогда о нём думал, так думаю и сейчас. Я не знаю, гордиться ли мне этими стихами. Но я определённо горжусь тем, что эта поэма полностью никогда не была опубликована, а в печать проникли только два стихотворения из неё, причём – клянусь Богом! – не с моей подачи. Мне бы в голову не пришло подавать стихи в «Библиотеку поэта», мемориал лучших стихов на русском языке, как она была задумана. И это при том, что образ Ленина там явно героический. Но то – да не то! Об этом мне два часа говорили два советских поэта – Всеволод Азаров и Вячеслав Кузнецов, – которым я её показал. Разбор был убийственный. Я совершенно не так трактовал историю, Ленина, Октябрь, по их словам. Пафоса в этих стихах многовато, это да. И вообще я был романтичнее тогда. Надо бы разыскать и перечитать её всю. Я не видел её лет 30. После этого я стихов о Ленине не писал.

– Но любопытно, что ваше отношение к Ленину не очень изменилось за эти 30 лет.

– Я многое уже тогда понимал касательно советского строя, но Ленин оставался последней соломинкой утопающего. Это у многих так было. «Ленин слишком рано умер», «Ленин бы этого не допустил», «Идеи Ленина грубо исказили». И т.п. Причём я и сейчас нахожу в этих предположениях достаточную долю истины и знака равенства между Лениным и Сталиным не ставлю. Но не уверен, что Ленин добился бы успеха. Ленин был политический фанатик, а Сталин – фанатик власти. Ленин напрямую вышел из народовольцев – людей, которых я безмерно уважал и увлекался ими.

– И даже писали о них…

– Да, в 1978–1986 годах я работал над единственной в моей жизни заказной прозаической вещью в серии «Пламенные революционеры» – повестью о Людвике Варыньском, умершем в Шлиссельбурге в 1883 году в возрасте 33 лет. Это польский Ленин, по существу. Создатель первой в Польше (русской Польше!) партии рабочего класса «Пролетариат». В России тогда действовала «Народная воля». Сегодня в Польше о нём предпочитают не вспоминать. Кстати, и этой книги отнюдь не стыжусь, а профессионально даже горжусь ею – тем, что сумел её сделать, не будучи историком. Вышла она в 1987 году тиражом 200 000 экземпляров.

– Были времена, да… Хорошо, с Лениным и народовольцами разобрались. А как вы в целом из дня сегодняшнего видите революцию и сам советский проект?

– Я и сегодня не употребляю такого выражения, как «октябрьский переворот». Те, кто говорит о перевороте, мало представляют себе Россию. Перевернуть её горсткой людей невозможно. Тем более удержать в перевёрнутом положении. Это несерьёзно. Октябрь был закономерен, Октябрь был даже в какой-то мере необходим России, и она его оплатила сполна. Что касается СССР, который я тоже не могу назвать «проектом», разве что проектом Господа Бога, то это вопрос ещё более серьёзный. И отношусь я к нему именно как к проекту Господа Бога. Неудачному, но задуманному смело. Потом он увидел, что не получилось, и потерял к нему интерес. И всё покатилось не по-божески. Туда, где мы сейчас находимся и что разные люди пытаются выдать за вершину цивилизации и демократии.

– Если судить по времени написания, то три ваших главных романа – «Потерянный дом», «Фигня» и «Государь всея Сети» – создавались с перерывом в десять лет: 87-й, 97-й, 2007-й. Случайно получилось или это своеобразный человеческий цикл, когда происходит обновление мировоззрения? Да и для нашей страны два эти десятилетия, с 88-го по 98-й и с 98-го по ушедший 2008-й, были далеко не случайными.

– Захар, с романами не так просто. На самом деле первым моим романом я считаю «Лестницу». По теме, проблематике, художественному наполнению. Но она писалась в те времена, когда объём романа в 10 листов был «несолиден». Роман должен был быть как минимум вдвое толще. Мы помним эти кирпичи советских романов: «Кавалер Золотой Звезды» или «Далеко от Москвы». Потом появился жанр «маленького романа». Его ввели эстонцы, кажется, Энн Ветемаа был первым. Но «Лестницу» нарекли повестью. А «Фигню» я никаким «главным» романом не считаю. Это роман-шутка. Он появился, когда каждый писатель почувствовал на своём горле железную хватку коммерческой литературы. И я сказал себе: «Вы хотите фигню вместо книг? Получите». Но себя не обманешь. В процессе увлёкся, и юмор пошёл по своим абсурдным законам. Считаю эту вещь самой смешной своей работой – и самой абсурдной. Ни о каком коммерческом успехе речи не было – такой юмор миллионами «не хавается». Издал сам тиражом в 1000, потом «Амфора» издала то ли в 3000, то ли в 5000. Это не провал, но и не Акунин. Так что «Фигню» будем считать удачной шуткой гения, оставшейся незамеченной. А вот «Государь…» действительно свидетельствует о некоторых сдвигах в мировоззрении. Понаблюдав процесс становления «демократии» и строительства капитализма в России, я пришёл к выводу, что абсолютная монархия есть самая лучшая для России форма устройства общества. Не декоративная, как в Швеции или Великобритании, а именно абсолютная. Казнить и миловать. Царь-батюшка. Последняя инстанция на земле, куда можно податься «бедному крестьянину». Ибо в России должен править не закон, а справедливость. Толпа (Дума, собрание) не может быть выразителем справедливости. Носитель и выразитель справедливости один – и ему нужно безоговорочно верить. И любить. Собственно, на любви и основывается эта вера. Конструкция абсолютно утопична, но она могла бы работать при истинной вере в Бога (и его наместника на Земле) и при идеальном основателе новой династии, каким я избрал мальчика Кирилла. Его ни в коем случае нельзя выбирать. Кто может выбрать, может и сместить. Его выбирает Провидение (в данном случае Богородица). Специально прошу редакцию не считать вышеизложенное бредом, но концепцией. Концепция может быть бредовой, но это другой вопрос. И по сути ничего не меняет. Ни одна моя вещь не вызывала столь противоречивых толков. От «самой худшей книжки, которую я держал в руках» (верю, верю, как говорил Жеглов), до самых лестных эпитетов и премии Стругацкого (отнюдь не монархиста!). Но о сути, которую я сейчас вкратце изложил, почти не писали. У меня, очевидно, есть странное свойство прятать главное в сюжетные коллизии и юмор. Мне так интереснее, конечно, но читатель либо не замечает, либо тоже считает «хохмой». Самодержавие на Руси – хохма. Как вам это нравится? А сколько веков оно стояло? Да и не прерывалось никогда и дальше, ибо любой наш правитель по сути был царём. И последняя передача власти произошла в этой традиции – от отца к сыну, пусть и в фигуральном смысле. Если бог даст, хочу написать (должен написать) ещё два романа. Один станет завершением трилогии «Лестница» – «Потерянный дом», сейчас он потихоньку сочиняется. И ещё один, прожитый и придуманный давно. Но слишком много других дел и обязанностей.

– Из тех вещей, что написаны вами, какую вы ставите выше всего? Дмитрий Быков в числе самых любимых своих книг и самых лучших образцов мировой литературы вообще называет «Потерянный дом, или Разговоры с милордом». Но это, пожалуй, не самая известная ваша книга. Насколько, кстати, был сопоставим успех той или иной вашей книги и её ценность для вас?

– Самая известная моя книга, безусловно, «Путешествие рок-дилетанта». Её читали все молодые люди, которым в 1990 году было от 13 до 30 лет и которые любили рок-н-ролл. А тогда его любило всё это поколение. Книжка тиражом 100 000 экземпляров разошлась в два дня. Но это был предсказуемый успех, который я готовил несколько лет, публикуя свои «Записки рок-дилетанта» в «Авроре» и весьма способствовав повышению тиража этого журнала до одного миллиона двухсот тысяч экземпляров.

Посему к этому успеху я отношусь спокойно, и он меня как прозаика даже печалит. Мне кажется, в других моих книгах сказано больше. Не по материалу, а по сути жизни. Даже в книге «Дитя эпохи», которую я писал, будто балуясь и стараясь развлечь читателя. Ну, как за столом рассказывают анекдоты и смешные истории. Однако она по популярности, пожалуй, почти достаёт «рок-дилетанта». Больше всего читались, переводились на другие языки и даже экранизировались повести «Лестница» и «Снюсь». Несколько обидно за «Потерянный дом». К сожалению, число читателей, способных адекватно воспринять эту книгу, убывает естественным путём. Я писал энциклопедию русской городской жизни второй половины XX века. Действие романа происходит в 1980 году, там множество типов, и там вопрос отношения моего поколения к социализму и коммунизму решается не столь однозначно, как в выходивших параллельно «Белых одеждах» или «Детях Арбата». Спичечный «Дворец коммунизма», сжигаемый героем после тяжкой болезни, как бы в припадке, это всего лишь уничтожение символа. Но остаётся народ со своими печалями, и никуда не делась идея соборности и единения, ведь финальная сцена празднична и светла. А те типы, из которых уже через несколько лет вышли наши первые олигархи и «властители дум» (чиновник Зеленцов, коллекционер Безич, андеграундные поэты), выписаны с издёвкой. После этого романа я понял, что вся наша критика ничего не стоит. Они не захотели этого прочесть, потому что прочесть и понять это в 1987 году было «немодно». Но за роман этот я спокоен, он никуда не денется, думаю. Только читать его будут несколько иными глазами.

– Я искренне отношу вас к числу русских писателей, обладающих настоящим чувством юмора. При всём при этом нашу светскую «смеховую» культуру я не очень понимаю. Меня не смешат Аверченко и Тэффи, мне с детства был поперечен юмор Зощенко, меня никак не радуют шукшинские чудики… (Хотя никто из перечисленных и не собирался людей смешить или радовать.) Однако я безусловно признаю, что всё вышеназванное – литература. Но вот, скажем, «Легенды Невского проспекта» Веллера – тут уж помилуйте меня: это же мучительно не смешно. Откуда такой устойчивый интерес к этой и прочим поделкам, когда, скажем, был действительно остроумный Сергей Довлатов? Короче, я тут вроде бы рассказал о себе, но на самом деле спросил вас о русском юморе в литературе.

– Тут всё просто. С одной стороны, либо юмор есть, либо его нет. Другая же сторона юмора настолько темна и загадочна, что требуются тома исследований. Почему смеются люди? Потому что смешно. А что такое смешно? Почему им вдруг сделалось «смешно»? Люди смеются не потому, что «смешно». Они смеются от удовольствия. А так как удовольствия у всех разные, то и смеются они над разным и по-разному. Кто любит попадью, а кто и попову дочку. Я смеюсь над текстом, когда испытываю эстетическое удовольствие от неожиданности и точности фразы, от неожиданности и точности ситуации, от точности изображения состояния героя и интонации автора. Точность – главное слово. Поэтому весь литературный юмор, который я люблю, основан на этом: Гоголь, Булгаков, Искандер, Конецкий, Довлатов. Неожиданная точность, за которой виден ум писателя. Чехов попросту определял юмор как признак ума. Но есть ещё и эстрадный юмор, построенный по законам репризы – эффектной концовки, перевёртыша, кунштюка. Скорее, это относится к остроумию, а не к юмору. И остроумные mot мы тоже слушаем с удовольствием. Общепризнанным королём тут является Михаил Михайлович Жванецкий. Но напечатанные в книге, его тексты сильно теряют. Просто не надо одно принимать за другое. В эстрадной шутке необходим элемент пошлости. Именно необходим! Без него шутка не покатит. Перенесённая на бумагу пошлость обнажается и вызывает чувство неловкости, но отнюдь не улыбку. На эстраде же многие и с успехом эксплуатируют пошлость. Поэтому «Легенды Невского проспекта» я отношу к неудачной попытке Веллера перенести эстрадные приёмы в литературу. Но публика не заметила и съела. Я ограничился чтением одного рассказа и книжку отложил. В ней, кстати, нет того, без чего юмор вообще невозможен, – чувства самоиронии. А вообще давным-давно известно, что клоуны бывают рыжие и белые. В литературе и цирке царствуют рыжие, а на эстраде – белые. Но вообще мне трудно судить об уровне эстрадного юмора, потому что, напуганный его образцами, я немедленно переключаю канал телевизора, когда вижу что-то «юмористическое».

– Александр Николаевич, если мне память не изменяет, в наступившем году вы имеете все основания отпраздновать сорокалетие литературной деятельности: если отсчитывать от первой публикации. Путь долгий. Как вы его оцениваете?

– Как провальный однозначно. Я должен был написать ряд вещей. Но ряд оказался длинным. А путь – коротким.

– Краткий и мужественный ответ. Но… вы всё-таки переживали моменты писательского счастья?

– Наивысшие моменты хорошо описаны Пушкиным и Блоком. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» (кажется, после «Бориса») и «Сегодня я был гениален» (Блок после «Двенадцати»). Оба могли ошибаться. Но мне больше нравится пушкинское озорство. Пару-тройку раз и мне случалось произносить это шёпотом. Острая же писательская печаль никогда меня не покидает.

– Хорошо, это литература, а есть ещё жизнь. Просто жизнь. Возможно, это разные вещи. Александр Николаевич, вы можете сказать вослед за Бродским: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной»?

– Нет, не могу. Могу сказать вслед за Окуджавой: «Давайте жить, во всём друг другу потакая, – тем более что жизнь короткая такая». Вопрос о длине жизни слишком серьёзен и сложен, чтобы его здесь поднимать. Это объект дуалистический, то есть обладающий противоположными свойствами. Она и длинная, и короткая.

Беседу вёл Захар Прилепин

Он замечательно точно определил одну из своих литературных ипостасей: «рыжий клоун». От его текстов, внешне зачастую искромётно смешных и преисполненных натуральной человеческой доброты, всегда оставалось смутное, тихое, правильное чувство печали. Но не пустоты. Это очень важно. Не пустоты. Впрочем, Житинский далеко не только рыжий клоун от литературы, он, как полагается всякому русскому писателю, ещё и мыслитель, и историк, и поэт, конечно. С поэзии мы и начнём.

– Александр Николаевич, у меня есть замечательная книга «Октябрь в Советской поэзии», вышедшая в своё время в серии «Библиотека поэта». Я её перечитываю иногда. И тут вдруг обнаружил среди иных авторов вас, с пронзительными стихами о революции. Что скажете по этому поводу?

– Скажу, что мне не стыдно ни за одну написанную мною строку, если говорить о выраженной в ней мысли или чувстве. Стыд за несовершенство исполнения бывал и бывает, особенно это относилось к ранним вещам. Это означает, что я так и думал, когда этот текст писал. Так и чувствовал. Иной раз со временем эти мысли и чувства могли видоизмениться. Но редко и не так уж сильно. Я те стихи помню. История их создания такова. Это было в 1969 году, когда страна готовилась к 100-летнему юбилею Ленина. Мне было тогда 28 лет, и я уже шесть лет писал стихи, писал очень много, начинал писать прозу – но ни одна строчка не была напечатана, несмотря на неоднократные попытки обращения в разные редакции. Отмечалось формальное умение, не отказывали и в образности и вообще – признавали за стихи. Но… Были они все какие-то грустноватые, элегические и «далёкие от жизни». И в них совершенно не было так называемой «гражданственности». И тогда я решил написать поэму о Ленине – то есть высказать своё к нему отношение. Это были 12 стихотворений, связанных одним коротким сюжетом: Ленин идёт пешком с квартиры на Сердобольской в Смольный, чтобы руководить восстанием вечером 25 октября 1917 года. Но по сути это была поэма о человеке, не боящемся взять ответственность на себя и сознающего громаду этой ответственности. А отнюдь не портрет авантюриста. Так я тогда о нём думал, так думаю и сейчас. Я не знаю, гордиться ли мне этими стихами. Но я определённо горжусь тем, что эта поэма полностью никогда не была опубликована, а в печать проникли только два стихотворения из неё, причём – клянусь Богом! – не с моей подачи. Мне бы в голову не пришло подавать стихи в «Библиотеку поэта», мемориал лучших стихов на русском языке, как она была задумана. И это при том, что образ Ленина там явно героический. Но то – да не то! Об этом мне два часа говорили два советских поэта – Всеволод Азаров и Вячеслав Кузнецов, – которым я её показал. Разбор был убийственный. Я совершенно не так трактовал историю, Ленина, Октябрь, по их словам. Пафоса в этих стихах многовато, это да. И вообще я был романтичнее тогда. Надо бы разыскать и перечитать её всю. Я не видел её лет 30. После этого я стихов о Ленине не писал.

– Но любопытно, что ваше отношение к Ленину не очень изменилось за эти 30 лет.

– Я многое уже тогда понимал касательно советского строя, но Ленин оставался последней соломинкой утопающего. Это у многих так было. «Ленин слишком рано умер», «Ленин бы этого не допустил», «Идеи Ленина грубо исказили». И т.п. Причём я и сейчас нахожу в этих предположениях достаточную долю истины и знака равенства между Лениным и Сталиным не ставлю. Но не уверен, что Ленин добился бы успеха. Ленин был политический фанатик, а Сталин – фанатик власти. Ленин напрямую вышел из народовольцев – людей, которых я безмерно уважал и увлекался ими.

– И даже писали о них…

– Да, в 1978–1986 годах я работал над единственной в моей жизни заказной прозаической вещью в серии «Пламенные революционеры» – повестью о Людвике Варыньском, умершем в Шлиссельбурге в 1883 году в возрасте 33 лет. Это польский Ленин, по существу. Создатель первой в Польше (русской Польше!) партии рабочего класса «Пролетариат». В России тогда действовала «Народная воля». Сегодня в Польше о нём предпочитают не вспоминать. Кстати, и этой книги отнюдь не стыжусь, а профессионально даже горжусь ею – тем, что сумел её сделать, не будучи историком. Вышла она в 1987 году тиражом 200 000 экземпляров.

– Были времена, да… Хорошо, с Лениным и народовольцами разобрались. А как вы в целом из дня сегодняшнего видите революцию и сам советский проект?

– Я и сегодня не употребляю такого выражения, как «октябрьский переворот». Те, кто говорит о перевороте, мало представляют себе Россию. Перевернуть её горсткой людей невозможно. Тем более удержать в перевёрнутом положении. Это несерьёзно. Октябрь был закономерен, Октябрь был даже в какой-то мере необходим России, и она его оплатила сполна. Что касается СССР, который я тоже не могу назвать «проектом», разве что проектом Господа Бога, то это вопрос ещё более серьёзный. И отношусь я к нему именно как к проекту Господа Бога. Неудачному, но задуманному смело. Потом он увидел, что не получилось, и потерял к нему интерес. И всё покатилось не по-божески. Туда, где мы сейчас находимся и что разные люди пытаются выдать за вершину цивилизации и демократии.

– Если судить по времени написания, то три ваших главных романа – «Потерянный дом», «Фигня» и «Государь всея Сети» – создавались с перерывом в десять лет: 87-й, 97-й, 2007-й. Случайно получилось или это своеобразный человеческий цикл, когда происходит обновление мировоззрения? Да и для нашей страны два эти десятилетия, с 88-го по 98-й и с 98-го по ушедший 2008-й, были далеко не случайными.

– Захар, с романами не так просто. На самом деле первым моим романом я считаю «Лестницу». По теме, проблематике, художественному наполнению. Но она писалась в те времена, когда объём романа в 10 листов был «несолиден». Роман должен был быть как минимум вдвое толще. Мы помним эти кирпичи советских романов: «Кавалер Золотой Звезды» или «Далеко от Москвы». Потом появился жанр «маленького романа». Его ввели эстонцы, кажется, Энн Ветемаа был первым. Но «Лестницу» нарекли повестью. А «Фигню» я никаким «главным» романом не считаю. Это роман-шутка. Он появился, когда каждый писатель почувствовал на своём горле железную хватку коммерческой литературы. И я сказал себе: «Вы хотите фигню вместо книг? Получите». Но себя не обманешь. В процессе увлёкся, и юмор пошёл по своим абсурдным законам. Считаю эту вещь самой смешной своей работой – и самой абсурдной. Ни о каком коммерческом успехе речи не было – такой юмор миллионами «не хавается». Издал сам тиражом в 1000, потом «Амфора» издала то ли в 3000, то ли в 5000. Это не провал, но и не Акунин. Так что «Фигню» будем считать удачной шуткой гения, оставшейся незамеченной. А вот «Государь…» действительно свидетельствует о некоторых сдвигах в мировоззрении. Понаблюдав процесс становления «демократии» и строительства капитализма в России, я пришёл к выводу, что абсолютная монархия есть самая лучшая для России форма устройства общества. Не декоративная, как в Швеции или Великобритании, а именно абсолютная. Казнить и миловать. Царь-батюшка. Последняя инстанция на земле, куда можно податься «бедному крестьянину». Ибо в России должен править не закон, а справедливость. Толпа (Дума, собрание) не может быть выразителем справедливости. Носитель и выразитель справедливости один – и ему нужно безоговорочно верить. И любить. Собственно, на любви и основывается эта вера. Конструкция абсолютно утопична, но она могла бы работать при истинной вере в Бога (и его наместника на Земле) и при идеальном основателе новой династии, каким я избрал мальчика Кирилла. Его ни в коем случае нельзя выбирать. Кто может выбрать, может и сместить. Его выбирает Провидение (в данном случае Богородица). Специально прошу редакцию не считать вышеизложенное бредом, но концепцией. Концепция может быть бредовой, но это другой вопрос. И по сути ничего не меняет. Ни одна моя вещь не вызывала столь противоречивых толков. От «самой худшей книжки, которую я держал в руках» (верю, верю, как говорил Жеглов), до самых лестных эпитетов и премии Стругацкого (отнюдь не монархиста!). Но о сути, которую я сейчас вкратце изложил, почти не писали. У меня, очевидно, есть странное свойство прятать главное в сюжетные коллизии и юмор. Мне так интереснее, конечно, но читатель либо не замечает, либо тоже считает «хохмой». Самодержавие на Руси – хохма. Как вам это нравится? А сколько веков оно стояло? Да и не прерывалось никогда и дальше, ибо любой наш правитель по сути был царём. И последняя передача власти произошла в этой традиции – от отца к сыну, пусть и в фигуральном смысле. Если бог даст, хочу написать (должен написать) ещё два романа. Один станет завершением трилогии «Лестница» – «Потерянный дом», сейчас он потихоньку сочиняется. И ещё один, прожитый и придуманный давно. Но слишком много других дел и обязанностей.

– Из тех вещей, что написаны вами, какую вы ставите выше всего? Дмитрий Быков в числе самых любимых своих книг и самых лучших образцов мировой литературы вообще называет «Потерянный дом, или Разговоры с милордом». Но это, пожалуй, не самая известная ваша книга. Насколько, кстати, был сопоставим успех той или иной вашей книги и её ценность для вас?

– Самая известная моя книга, безусловно, «Путешествие рок-дилетанта». Её читали все молодые люди, которым в 1990 году было от 13 до 30 лет и которые любили рок-н-ролл. А тогда его любило всё это поколение. Книжка тиражом 100 000 экземпляров разошлась в два дня. Но это был предсказуемый успех, который я готовил несколько лет, публикуя свои «Записки рок-дилетанта» в «Авроре» и весьма способствовав повышению тиража этого журнала до одного миллиона двухсот тысяч экземпляров.

Посему к этому успеху я отношусь спокойно, и он меня как прозаика даже печалит. Мне кажется, в других моих книгах сказано больше. Не по материалу, а по сути жизни. Даже в книге «Дитя эпохи», которую я писал, будто балуясь и стараясь развлечь читателя. Ну, как за столом рассказывают анекдоты и смешные истории. Однако она по популярности, пожалуй, почти достаёт «рок-дилетанта». Больше всего читались, переводились на другие языки и даже экранизировались повести «Лестница» и «Снюсь». Несколько обидно за «Потерянный дом». К сожалению, число читателей, способных адекватно воспринять эту книгу, убывает естественным путём. Я писал энциклопедию русской городской жизни второй половины XX века. Действие романа происходит в 1980 году, там множество типов, и там вопрос отношения моего поколения к социализму и коммунизму решается не столь однозначно, как в выходивших параллельно «Белых одеждах» или «Детях Арбата». Спичечный «Дворец коммунизма», сжигаемый героем после тяжкой болезни, как бы в припадке, это всего лишь уничтожение символа. Но остаётся народ со своими печалями, и никуда не делась идея соборности и единения, ведь финальная сцена празднична и светла. А те типы, из которых уже через несколько лет вышли наши первые олигархи и «властители дум» (чиновник Зеленцов, коллекционер Безич, андеграундные поэты), выписаны с издёвкой. После этого романа я понял, что вся наша критика ничего не стоит. Они не захотели этого прочесть, потому что прочесть и понять это в 1987 году было «немодно». Но за роман этот я спокоен, он никуда не денется, думаю. Только читать его будут несколько иными глазами.

– Я искренне отношу вас к числу русских писателей, обладающих настоящим чувством юмора. При всём при этом нашу светскую «смеховую» культуру я не очень понимаю. Меня не смешат Аверченко и Тэффи, мне с детства был поперечен юмор Зощенко, меня никак не радуют шукшинские чудики… (Хотя никто из перечисленных и не собирался людей смешить или радовать.) Однако я безусловно признаю, что всё вышеназванное – литература. Но вот, скажем, «Легенды Невского проспекта» Веллера – тут уж помилуйте меня: это же мучительно не смешно. Откуда такой устойчивый интерес к этой и прочим поделкам, когда, скажем, был действительно остроумный Сергей Довлатов? Короче, я тут вроде бы рассказал о себе, но на самом деле спросил вас о русском юморе в литературе.

– Тут всё просто. С одной стороны, либо юмор есть, либо его нет. Другая же сторона юмора настолько темна и загадочна, что требуются тома исследований. Почему смеются люди? Потому что смешно. А что такое смешно? Почему им вдруг сделалось «смешно»? Люди смеются не потому, что «смешно». Они смеются от удовольствия. А так как удовольствия у всех разные, то и смеются они над разным и по-разному. Кто любит попадью, а кто и попову дочку. Я смеюсь над текстом, когда испытываю эстетическое удовольствие от неожиданности и точности фразы, от неожиданности и точности ситуации, от точности изображения состояния героя и интонации автора. Точность – главное слово. Поэтому весь литературный юмор, который я люблю, основан на этом: Гоголь, Булгаков, Искандер, Конецкий, Довлатов. Неожиданная точность, за которой виден ум писателя. Чехов попросту определял юмор как признак ума. Но есть ещё и эстрадный юмор, построенный по законам репризы – эффектной концовки, перевёртыша, кунштюка. Скорее, это относится к остроумию, а не к юмору. И остроумные mot мы тоже слушаем с удовольствием. Общепризнанным королём тут является Михаил Михайлович Жванецкий. Но напечатанные в книге, его тексты сильно теряют. Просто не надо одно принимать за другое. В эстрадной шутке необходим элемент пошлости. Именно необходим! Без него шутка не покатит. Перенесённая на бумагу пошлость обнажается и вызывает чувство неловкости, но отнюдь не улыбку. На эстраде же многие и с успехом эксплуатируют пошлость. Поэтому «Легенды Невского проспекта» я отношу к неудачной попытке Веллера перенести эстрадные приёмы в литературу. Но публика не заметила и съела. Я ограничился чтением одного рассказа и книжку отложил. В ней, кстати, нет того, без чего юмор вообще невозможен, – чувства самоиронии. А вообще давным-давно известно, что клоуны бывают рыжие и белые. В литературе и цирке царствуют рыжие, а на эстраде – белые. Но вообще мне трудно судить об уровне эстрадного юмора, потому что, напуганный его образцами, я немедленно переключаю канал телевизора, когда вижу что-то «юмористическое».

– Александр Николаевич, если мне память не изменяет, в наступившем году вы имеете все основания отпраздновать сорокалетие литературной деятельности: если отсчитывать от первой публикации. Путь долгий. Как вы его оцениваете?

– Как провальный однозначно. Я должен был написать ряд вещей. Но ряд оказался длинным. А путь – коротким.

– Краткий и мужественный ответ. Но… вы всё-таки переживали моменты писательского счастья?

– Наивысшие моменты хорошо описаны Пушкиным и Блоком. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» (кажется, после «Бориса») и «Сегодня я был гениален» (Блок после «Двенадцати»). Оба могли ошибаться. Но мне больше нравится пушкинское озорство. Пару-тройку раз и мне случалось произносить это шёпотом. Острая же писательская печаль никогда меня не покидает.

– Хорошо, это литература, а есть ещё жизнь. Просто жизнь. Возможно, это разные вещи. Александр Николаевич, вы можете сказать вослед за Бродским: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной»?

– Нет, не могу. Могу сказать вслед за Окуджавой: «Давайте жить, во всём друг другу потакая, – тем более что жизнь короткая такая». Вопрос о длине жизни слишком серьёзен и сложен, чтобы его здесь поднимать. Это объект дуалистический, то есть обладающий противоположными свойствами. Она и длинная, и короткая.

Беседу вёл Захар Прилепин

Михаил Эпштейн

Масштаб и вектор

О тотальгии Дмитрия Быкова

Всякая сверхдержава – это тоска по сверхтотальности, по мировому господству. Но и для многих граждан бывшей сверхдержавы тотальность – это все еще весьма притягательный, ностальгический образ полноты бытия. Отсюда быстро нарастающее общественное умонастроение, которое можно назвать «тотальгией».

ТотальгИя (скорнение слов «тотальность» и «ностальгия», от греч. algos – страдание, боль) – тоска по целостности, по тотальности, по тоталитарному строю, в том числе по советскому прошлому.

Производные: тотальгИческий, тотальгИровать (предаваться тотальгии).

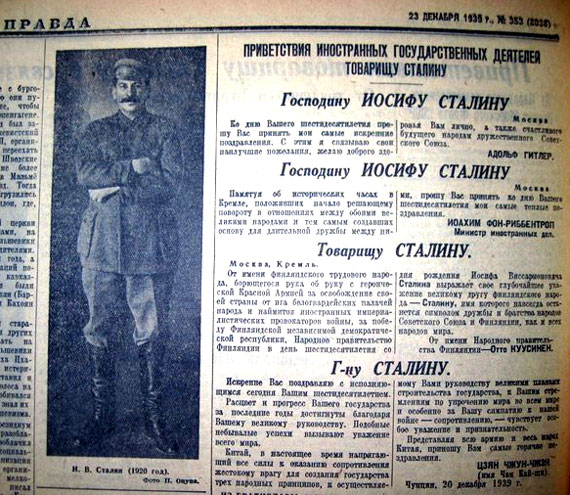

Тотальгия – это чувство многостороннее. Тотальгия бывает идейной, зрительной, вкусовой и даже обонятельной и осязательной – я помню пыльновато-синтетический запах и шелковистое прикосновение пионерского галстука. Тотальгия может разыграться при виде орденоносной газеты, когда соскребываешь старые обои на даче либо когда ешь тушенку или любительскую колбасу, с их неповторимым вкусом советского деликатеса.Тотальгия – это тоска по единению с народом.

Хотеть, в отличье от хлыща

В его существованье кратком,

Труда со всеми сообща

И заодно с правопорядком.

(«Столетье с лишним – не вчера...», 1931).

Такова раннесоветская поэтическая формула тотальгии у Бориса Пастернака. Тогда, в начале 1930-х годов, тотальгия еще была обращена в коммунистическое будущее, как мечта интеллигентного одиночки о слиянии с новой породой людей. Нынешняя, постсоветская тотальгия в основном обращена в брежневский застой, или «засрай» («застойный рай»). Но со временем все более заметны формы уже не возвратной, но наступательной тотальгии, тоски по тоталитарному будущему: неофашизм, неонацизм, евразийщина...

Многие выходцы из советской эпохи, даже антисоветчики, разделяют чувство тотальгии. Ведь это не чье-то чужое прошлое, а наше собственное: юность, надежда, тревога, даже и страх, который тоже украшает жизнь, когда смотришь на него обернувшись назад, из другого времени. И вот уже весь народ поет тотальгические «песни о главном».

Что-то ты опять взялся перечитывать журналы 1970-х. Тотальгия?

Тотальгией очень многое объясняется в нашем времени: властная вертикаль, полуторапартийность, ось «вождь–народ»... Трудно отделить в этой тотальгии утопию от пародии, а мемуар от пиара.

Новейшая тотальгия неожиданно захватила даже здравомыслящего и живоумного Дмитрия Быкова. Как и многие, я восхищаюсь его многогранностью, неистощимостью, блеском стиха и прозы. Да и по существу бываю с ним согласен процентов на 90. Но как только речь заходит об СССР, поражает странное слепое пятно в этом светлом и блестящем уме.

«...Советский Союз утонул, империя пала. Можно относиться к этой эпохе сколь угодно критично, но мы видим, что погубившие ее вещи обернулись гораздо большей бедой. Очень многие идеи, которые советский проект предложил России, для любой другой страны могли бы оказаться спасительны и целительны, но у нас благие начала были сожраны первыми. /.../ Критика СССР с той точки зрения, что там невозможно было купить колбасу или мужские носки, – величайшая пошлость. Я предпочел бы жить в стране, где есть цель, смысл, идеалы. Для меня это ценнее, чем хорошие носки. Да, Советский Союз был изрядной дырой во многих отношениях, но в эту дыру сквозило будущее».

ТотальгИя (скорнение слов «тотальность» и «ностальгия», от греч. algos – страдание, боль) – тоска по целостности, по тотальности, по тоталитарному строю, в том числе по советскому прошлому.

Производные: тотальгИческий, тотальгИровать (предаваться тотальгии).

Тотальгия – это чувство многостороннее. Тотальгия бывает идейной, зрительной, вкусовой и даже обонятельной и осязательной – я помню пыльновато-синтетический запах и шелковистое прикосновение пионерского галстука. Тотальгия может разыграться при виде орденоносной газеты, когда соскребываешь старые обои на даче либо когда ешь тушенку или любительскую колбасу, с их неповторимым вкусом советского деликатеса.Тотальгия – это тоска по единению с народом.

Хотеть, в отличье от хлыща

В его существованье кратком,

Труда со всеми сообща

И заодно с правопорядком.

(«Столетье с лишним – не вчера...», 1931).

Такова раннесоветская поэтическая формула тотальгии у Бориса Пастернака. Тогда, в начале 1930-х годов, тотальгия еще была обращена в коммунистическое будущее, как мечта интеллигентного одиночки о слиянии с новой породой людей. Нынешняя, постсоветская тотальгия в основном обращена в брежневский застой, или «засрай» («застойный рай»). Но со временем все более заметны формы уже не возвратной, но наступательной тотальгии, тоски по тоталитарному будущему: неофашизм, неонацизм, евразийщина...

Многие выходцы из советской эпохи, даже антисоветчики, разделяют чувство тотальгии. Ведь это не чье-то чужое прошлое, а наше собственное: юность, надежда, тревога, даже и страх, который тоже украшает жизнь, когда смотришь на него обернувшись назад, из другого времени. И вот уже весь народ поет тотальгические «песни о главном».

Что-то ты опять взялся перечитывать журналы 1970-х. Тотальгия?

Тотальгией очень многое объясняется в нашем времени: властная вертикаль, полуторапартийность, ось «вождь–народ»... Трудно отделить в этой тотальгии утопию от пародии, а мемуар от пиара.

Новейшая тотальгия неожиданно захватила даже здравомыслящего и живоумного Дмитрия Быкова. Как и многие, я восхищаюсь его многогранностью, неистощимостью, блеском стиха и прозы. Да и по существу бываю с ним согласен процентов на 90. Но как только речь заходит об СССР, поражает странное слепое пятно в этом светлом и блестящем уме.

«...Советский Союз утонул, империя пала. Можно относиться к этой эпохе сколь угодно критично, но мы видим, что погубившие ее вещи обернулись гораздо большей бедой. Очень многие идеи, которые советский проект предложил России, для любой другой страны могли бы оказаться спасительны и целительны, но у нас благие начала были сожраны первыми. /.../ Критика СССР с той точки зрения, что там невозможно было купить колбасу или мужские носки, – величайшая пошлость. Я предпочел бы жить в стране, где есть цель, смысл, идеалы. Для меня это ценнее, чем хорошие носки. Да, Советский Союз был изрядной дырой во многих отношениях, но в эту дыру сквозило будущее».

(«Аргументы и факты», http://www.spb.aif.ru/society/article/43473. Правда, это только запись беседы. Но можно послушать и саму беседу и убедиться: именно это Быков и говорил. Видео:http://shabaev.ru/raznoe/video-20-let-posle-raspada-sssr-imperiya-zla-rossiya.html#more-4258).

Да разве дело в колбасе? Критиковать тех, кто критикует СССР за нехватку колбасы, тоже пошловато. Дело в том, что мы жили в колбе, из которой выпаривали все человеческое, оставляя в сухом остатке порох для завоевания мира. Да, при нехватке колбасы были в избытке Идеалы. Но какие? Минимизировать человека до придатка партийно-чекистских органов. Единица – ноль, единица – вздор. Нравственно то, что служит делу партии. Всеобщее доносительство. Враги народа. Большой террор. Процессы, процессы... Классовая борьба. Уничтожение целых сословий и этносов. Раскулачивание. Разорение деревни. Голод. Интеллигенция – говно нации. Союз воинствующих безбожников. Партия – ум, честь и совесть эпохи. Полпотия в грандиозном масштабе. Десятки миллионов ограбленных, замученных, расстрелянных.

Быков считает,что нынешняя Россия унаследовала от СССР самое худшее, а лучшим пренебрегла. «Самое отвратительное, что было в Советском Союзе, наоборот, оказалось чрезвычайно живуче». Но самыми отвратительными в СССР были Архипелаг ГУЛАГ и железный занавес. Неволя в квадрате: тюрьмы по всей стране и вся страна как тюрьма. В нынешней России ГУЛАГа и занавеса больше нет.

«Благие начала были сожраны первыми». Самое благое в СССР, по Быкову, – это расцвет культуры и литературы, великие просветительски-творческие достижения советской власти. Но ведь лучшие писатели были погублены физически или духовно: подавлены, уничтожены, сосланы, принуждены к молчанию. И это не отдельная «ошибка», не перегиб правильной линии, это суть самого идеала. «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса» (Ленин. Партийная организация или партийная литература). Представим себе судьбу самого Дмитрия Быкова, родись он на несколько десятков лет раньше, не на исходе, а при начале Советии. Ни один из его романов не был бы напечатан, разве что мелкие повестушки, фрагменты – судьба Андрея Платонова. А попробовал бы издать за границей – судьба Синявского и Даниеля. За сатирические стихи и публицистику, как за злобную антисоветчину в заговоре с ЦРУ, отбывал бы срок в Мордовии, лет 15, не меньше. Даже за чтение таких «поэтогражданских» стихов в кругу близких друзей разделил бы судьбу Мандельштама. Лирические стихи – раз в два-три года в «Юности» как прицеп к патриотическим стихам-«паровозам». И при этом – ни одного выезда за границу. Никаких встреч с читателями. Никаких радио- и телеэфиров. Так зачем же всуе хвалить такой режим, который, вернись он хоть на один день, сразу уничтожил бы своего хвалителя? Зачем это риторическое самоубийство?

«Да, советская власть натворила отвратительных дел, но при этом всегда говорила очень правильные слова, и эти правильные слова успели воспитать несколько неплохих поколений. Я долгое время для себя решал вопрос, почему это так, и пришел к выводу, что важен не вектор, а масштаб. Советская диктатура была первоклассной, а нынешняя свобода является второсортной, это очень посредственная свобода». (Быков, там же)

Нет, воспитывают не сами по себе правильные слова, а именно расхождение правильных слов и отвратительных дел. И ничего, кроме апатии, цинизма, лицемерия, злобы, изуверства, предательства, человеконенавистничества, такое расхождение воспитать не может. А хвалить советскую диктатуру за то, что она была первоклассной, – это такое сальто мортале первоклассного ума, что, кажется, он вправду мортализирует до «полной гибели всерьез». Любование красочным злодейством в его вселенском масштабе... Неужели не ясно, что самая посредственная свобода неизмеримо лучше самой первоклассной диктатуры, потому что позволяет человеку выжить и сохранить достоинство и милосердие?

Вообще абсурдна сама формулировка: великое зло лучше, чем маленькое добро; великая несвобода лучше, чем маленькая свобода; самый адский ад лучше, чем не вполне райский рай. Это не просто экстремизм, но еще и морально вывернутый наизнанку. И вообще: важен, оказывается, масштаб, а не вектор. Несвободище лучше свободки. Лучше море зла, чем капля добра. Это не просто парадоксализм подпольного человека, сказавшего, что лучше миру погибнуть, а мне чай пить. Там был всего лишь эгоцентризм: своя чашка ближе к телу. Но у Быкова не эгоцентризм, а идеализм, по-своему бескорыстный, даже жертвенный: лучше человечеству закатать себя в фундамент величавой диктатуры, чем по чайной ложке вяло упиваться посредственной свободой. Такой надпольный, почти небесный идеализм идет гораздо дальше подпольного парадоксализма. Подпольный человек вовсе не ищет уничтожения мира, он просто соблюдает свою свободную прихоть, свой маленький чайный интерес. А провозгласить великое злодейство морально превосходящим скромное добро, косвенно предположить, что Сталин и Гитлер достойнее какого-нибудь нераскрепощенного обывателя, который не перекраивает грядущее Земли, а всего лишь возделывает свою грядку, – это такое обязывающее заявление, что даже в рамках «тотальгии» ему тесновато. Это экзальтирующий суперменский катастрофизм, причем уже ПОСЛЕ того, как он испытал себя в тоталитарной истории ХХ века и оставил после себя только кровь и пепел.

По ироническому совпадению беседа Дмитрия Быкова «20 лет после распада СССР» состоялась 11 сентября 2011 года, в десятую годовщину Великого теракта в Нью-Йорке. Наблюдатели не могли не оценить профессионализм этого самолетно-небоскребного перформанса, его предельную экономность, элегантность и эффективность, которая дала немецкому композитору Карлхайнцу Штокгаузену, лидеру мирового музыкального авангарда, повод эпатажно воскликнуть:

«То, что там произошло, – величайшее произведение искусства. Эти люди одним актом смогли сделать то, о чем мы в музыке даже не можем мечтать. Они тренировались, как сумасшедшие, лет десять, фанатично, ради только одного концерта, и умерли. Это самое великое произведение искусства во всем космосе. Я бы не смог этого сделать. Против этого мы, композиторы, – полный ноль» (Из выступления 16 сентября 2001 года в Гамбурге, на пресс-конференции перед открытием музыкального фестиваля. См.: http://www.gazeta.ru/2001/09/19/deduskastary.shtml.)

Такая эстетизация ужаса, конечно, может вызвать только ужас перед самой эстетикой. Немцу Штокгаузену было о чем тотальгировать. В анналах его отечества – тоже «первоклассная диктатура». За свое эстетское высказывание великий маэстро был подвергнут остракизму, его концерты в Гамбурге отменены, и его репутации нанесен непоправимый ущерб. Действительно, эта чудовищная по цинизму оценка позволяет за грандиозным масштабом свершения разглядеть вектор абсолютного зла, а главное, их взаимосвязь.

Вообще зло почти всегда масштабнее добра, потому что первое имперсонально, а второе – адресно, обращено к конкретным личностям. Что в истории добра было масштабнее, чем миссия Иисуса Христа? Но ведь и она главным образом воплощалась в исцелении, воскресении, спасении отдельных людей: Лазаря, дочери Иаира, расслабленного, самаритянки... Такая точечность, целенаправленность, ограниченность масштаба вписана в саму природу добра как действия личностного и различающего. Зато зло разит сразу многих, без разбора: войны, революции, диктатуры, катастрофы, природные катаклизмы... Нет такого стихийного явления, равносильного цунами или землетрясению, которое было бы со знаком плюс, то есть вызывало бы массовое ликование и сопровождалось всеобщим счастьем. Зло полноводно, вулканично, ураганно, легко развертывается в величественную панораму, живописуется, эстетизируется. Не только тоталитаризм есть зло, но в самом зле есть свойство тотальности. Поэтому по своему масштабу добро, как правило, проигрывает злу. И если во главу всех ценностей поставить масштаб, то понятно, какой вектор получится на выходе – отрицательный.

Но вернемся к нашей родной тотальгии. «Я долгое время для себя решал вопрос...». Значит, у Быкова это не случайная оговорка, а плод длительных раздумий. Но как такой веселый, светлый, просветительский ум мог прийти к столь тотальгическим выводам?

Мне кажется, ключ – в любимом герое и как бы alter ego Быкова – в Борисе Пастернаке. Он ведь был одним из первых поэтов, от души восславивших Сталина – как художника:

Мне по душе строптивый норов Артиста в силе... <...>

А в те же дни на расстоянье

За древней каменной стеной

живет не человек, – деянье:

Поступок ростом с шар земной.

(«Художник», 1936).

Вот он, планетарный масштаб, столь угодный артисту, соразмерный ему как Фаусту и фантасту. Эстетическая тотальгия – это платоно-вагнеровская утопия о государстве как совершенном произведении искусства, мечта художника слова о художнике дела. И пусть это всеблагое государство, воздвигнутое гением поступка, не потерпит свободного гения слова, изгонит или задушит поэта как своего соперника – он рад принять и это. И «весь я рад сойти на нет В революцьонной воле» («Весеннею порою льда...», 1931).

А теперь процитирую самого Быкова, который в своем «Пастернаке» как бы предсказал собственную тотальгию:

«Самое же горькое заключается в том, что для Пастернака – и для любого крупного дарования – главным критерием оценки события или деятеля является масштаб. Масштабное зло можно ненавидеть, но уважать, – мелкое и компромиссное добро чаще всего удостаивается презрения» (Дмитрий Быков. Борис Пастернак. – М.: ЖЗЛ, 2005, c. 521–522).

Быкову горько за Пастернака. Мне – за Быкова.

Но есть и разница. Пастернак эстетизировал диктатора, пока его исторический масштаб еще был очевиднее, чем моральный вектор. Первоклассная диктатура только строилась, и еще можно было жить «в надежде славы и добра», уповать на сохранение масштаба при повороте вектора: от красочного зла – к красочному добру.

Столетье с лишним – не вчера,

А сила прежняя в соблазне

В надежде славы и добра

Глядеть на вещи без боязни.

/.../

Но лишь сейчас сказать пора,

Величьем дня сравненье разня:

Начало славных дней Петра

Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща

И утешаясь параллелью...

(«Столетье с лишним – не вчера...», 1931).

Но сейчас, восемьдесят лет спустя, параллель не утешает, перед нами уже не начало славных дней, а их бесславный конец. Можно бестрепетно ринуться вперед, и в этом обаяние риска, но ринуться бестрепетно назад – это уже инерция заколдованности и гибельной обреченности. Тогда «в эту дыру сквозило будущее», а сейчас – прошлое. Такова разница поступательной и возвратной тотальгии.

Лучшее, что было в истории тоталитарной державы, – это именно перемена масштаба, переход от первоклассной диктатуры к посредственной. От Сталина к Брежневу. И далее к Путину. Да здравствует посредственность! Если страна обречена на диктатуру, то пусть как можно более посредственную. Если убивает, то пусть не миллионами, а единицами, в надежде, что дальнейший рост посредственности сведет число жертв к нулю. Если вектор власти по-прежнему направлен ко злу, то спасение – не в укрупнении, а в предельном измельчении масштаба.

Конец советского строя со всей наглядностью прояснил то, что еще не было ясно в его начале. Пастернак, современник восходящей утопии, имел хотя бы эстетическое право на моральную ошибку. У нынешних тотальгистов такого права уже нет.

Быков считает,что нынешняя Россия унаследовала от СССР самое худшее, а лучшим пренебрегла. «Самое отвратительное, что было в Советском Союзе, наоборот, оказалось чрезвычайно живуче». Но самыми отвратительными в СССР были Архипелаг ГУЛАГ и железный занавес. Неволя в квадрате: тюрьмы по всей стране и вся страна как тюрьма. В нынешней России ГУЛАГа и занавеса больше нет.

«Благие начала были сожраны первыми». Самое благое в СССР, по Быкову, – это расцвет культуры и литературы, великие просветительски-творческие достижения советской власти. Но ведь лучшие писатели были погублены физически или духовно: подавлены, уничтожены, сосланы, принуждены к молчанию. И это не отдельная «ошибка», не перегиб правильной линии, это суть самого идеала. «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса» (Ленин. Партийная организация или партийная литература). Представим себе судьбу самого Дмитрия Быкова, родись он на несколько десятков лет раньше, не на исходе, а при начале Советии. Ни один из его романов не был бы напечатан, разве что мелкие повестушки, фрагменты – судьба Андрея Платонова. А попробовал бы издать за границей – судьба Синявского и Даниеля. За сатирические стихи и публицистику, как за злобную антисоветчину в заговоре с ЦРУ, отбывал бы срок в Мордовии, лет 15, не меньше. Даже за чтение таких «поэтогражданских» стихов в кругу близких друзей разделил бы судьбу Мандельштама. Лирические стихи – раз в два-три года в «Юности» как прицеп к патриотическим стихам-«паровозам». И при этом – ни одного выезда за границу. Никаких встреч с читателями. Никаких радио- и телеэфиров. Так зачем же всуе хвалить такой режим, который, вернись он хоть на один день, сразу уничтожил бы своего хвалителя? Зачем это риторическое самоубийство?

«Да, советская власть натворила отвратительных дел, но при этом всегда говорила очень правильные слова, и эти правильные слова успели воспитать несколько неплохих поколений. Я долгое время для себя решал вопрос, почему это так, и пришел к выводу, что важен не вектор, а масштаб. Советская диктатура была первоклассной, а нынешняя свобода является второсортной, это очень посредственная свобода». (Быков, там же)

Нет, воспитывают не сами по себе правильные слова, а именно расхождение правильных слов и отвратительных дел. И ничего, кроме апатии, цинизма, лицемерия, злобы, изуверства, предательства, человеконенавистничества, такое расхождение воспитать не может. А хвалить советскую диктатуру за то, что она была первоклассной, – это такое сальто мортале первоклассного ума, что, кажется, он вправду мортализирует до «полной гибели всерьез». Любование красочным злодейством в его вселенском масштабе... Неужели не ясно, что самая посредственная свобода неизмеримо лучше самой первоклассной диктатуры, потому что позволяет человеку выжить и сохранить достоинство и милосердие?

Вообще абсурдна сама формулировка: великое зло лучше, чем маленькое добро; великая несвобода лучше, чем маленькая свобода; самый адский ад лучше, чем не вполне райский рай. Это не просто экстремизм, но еще и морально вывернутый наизнанку. И вообще: важен, оказывается, масштаб, а не вектор. Несвободище лучше свободки. Лучше море зла, чем капля добра. Это не просто парадоксализм подпольного человека, сказавшего, что лучше миру погибнуть, а мне чай пить. Там был всего лишь эгоцентризм: своя чашка ближе к телу. Но у Быкова не эгоцентризм, а идеализм, по-своему бескорыстный, даже жертвенный: лучше человечеству закатать себя в фундамент величавой диктатуры, чем по чайной ложке вяло упиваться посредственной свободой. Такой надпольный, почти небесный идеализм идет гораздо дальше подпольного парадоксализма. Подпольный человек вовсе не ищет уничтожения мира, он просто соблюдает свою свободную прихоть, свой маленький чайный интерес. А провозгласить великое злодейство морально превосходящим скромное добро, косвенно предположить, что Сталин и Гитлер достойнее какого-нибудь нераскрепощенного обывателя, который не перекраивает грядущее Земли, а всего лишь возделывает свою грядку, – это такое обязывающее заявление, что даже в рамках «тотальгии» ему тесновато. Это экзальтирующий суперменский катастрофизм, причем уже ПОСЛЕ того, как он испытал себя в тоталитарной истории ХХ века и оставил после себя только кровь и пепел.

По ироническому совпадению беседа Дмитрия Быкова «20 лет после распада СССР» состоялась 11 сентября 2011 года, в десятую годовщину Великого теракта в Нью-Йорке. Наблюдатели не могли не оценить профессионализм этого самолетно-небоскребного перформанса, его предельную экономность, элегантность и эффективность, которая дала немецкому композитору Карлхайнцу Штокгаузену, лидеру мирового музыкального авангарда, повод эпатажно воскликнуть:

«То, что там произошло, – величайшее произведение искусства. Эти люди одним актом смогли сделать то, о чем мы в музыке даже не можем мечтать. Они тренировались, как сумасшедшие, лет десять, фанатично, ради только одного концерта, и умерли. Это самое великое произведение искусства во всем космосе. Я бы не смог этого сделать. Против этого мы, композиторы, – полный ноль» (Из выступления 16 сентября 2001 года в Гамбурге, на пресс-конференции перед открытием музыкального фестиваля. См.: http://www.gazeta.ru/2001/09/19/deduskastary.shtml.)

Такая эстетизация ужаса, конечно, может вызвать только ужас перед самой эстетикой. Немцу Штокгаузену было о чем тотальгировать. В анналах его отечества – тоже «первоклассная диктатура». За свое эстетское высказывание великий маэстро был подвергнут остракизму, его концерты в Гамбурге отменены, и его репутации нанесен непоправимый ущерб. Действительно, эта чудовищная по цинизму оценка позволяет за грандиозным масштабом свершения разглядеть вектор абсолютного зла, а главное, их взаимосвязь.

Вообще зло почти всегда масштабнее добра, потому что первое имперсонально, а второе – адресно, обращено к конкретным личностям. Что в истории добра было масштабнее, чем миссия Иисуса Христа? Но ведь и она главным образом воплощалась в исцелении, воскресении, спасении отдельных людей: Лазаря, дочери Иаира, расслабленного, самаритянки... Такая точечность, целенаправленность, ограниченность масштаба вписана в саму природу добра как действия личностного и различающего. Зато зло разит сразу многих, без разбора: войны, революции, диктатуры, катастрофы, природные катаклизмы... Нет такого стихийного явления, равносильного цунами или землетрясению, которое было бы со знаком плюс, то есть вызывало бы массовое ликование и сопровождалось всеобщим счастьем. Зло полноводно, вулканично, ураганно, легко развертывается в величественную панораму, живописуется, эстетизируется. Не только тоталитаризм есть зло, но в самом зле есть свойство тотальности. Поэтому по своему масштабу добро, как правило, проигрывает злу. И если во главу всех ценностей поставить масштаб, то понятно, какой вектор получится на выходе – отрицательный.

Но вернемся к нашей родной тотальгии. «Я долгое время для себя решал вопрос...». Значит, у Быкова это не случайная оговорка, а плод длительных раздумий. Но как такой веселый, светлый, просветительский ум мог прийти к столь тотальгическим выводам?

Мне кажется, ключ – в любимом герое и как бы alter ego Быкова – в Борисе Пастернаке. Он ведь был одним из первых поэтов, от души восславивших Сталина – как художника:

Мне по душе строптивый норов Артиста в силе... <...>

А в те же дни на расстоянье

За древней каменной стеной

живет не человек, – деянье:

Поступок ростом с шар земной.

(«Художник», 1936).

Вот он, планетарный масштаб, столь угодный артисту, соразмерный ему как Фаусту и фантасту. Эстетическая тотальгия – это платоно-вагнеровская утопия о государстве как совершенном произведении искусства, мечта художника слова о художнике дела. И пусть это всеблагое государство, воздвигнутое гением поступка, не потерпит свободного гения слова, изгонит или задушит поэта как своего соперника – он рад принять и это. И «весь я рад сойти на нет В революцьонной воле» («Весеннею порою льда...», 1931).

А теперь процитирую самого Быкова, который в своем «Пастернаке» как бы предсказал собственную тотальгию:

«Самое же горькое заключается в том, что для Пастернака – и для любого крупного дарования – главным критерием оценки события или деятеля является масштаб. Масштабное зло можно ненавидеть, но уважать, – мелкое и компромиссное добро чаще всего удостаивается презрения» (Дмитрий Быков. Борис Пастернак. – М.: ЖЗЛ, 2005, c. 521–522).

Быкову горько за Пастернака. Мне – за Быкова.

Но есть и разница. Пастернак эстетизировал диктатора, пока его исторический масштаб еще был очевиднее, чем моральный вектор. Первоклассная диктатура только строилась, и еще можно было жить «в надежде славы и добра», уповать на сохранение масштаба при повороте вектора: от красочного зла – к красочному добру.

Столетье с лишним – не вчера,

А сила прежняя в соблазне

В надежде славы и добра

Глядеть на вещи без боязни.

/.../

Но лишь сейчас сказать пора,

Величьем дня сравненье разня:

Начало славных дней Петра

Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща

И утешаясь параллелью...

(«Столетье с лишним – не вчера...», 1931).

Но сейчас, восемьдесят лет спустя, параллель не утешает, перед нами уже не начало славных дней, а их бесславный конец. Можно бестрепетно ринуться вперед, и в этом обаяние риска, но ринуться бестрепетно назад – это уже инерция заколдованности и гибельной обреченности. Тогда «в эту дыру сквозило будущее», а сейчас – прошлое. Такова разница поступательной и возвратной тотальгии.

Лучшее, что было в истории тоталитарной державы, – это именно перемена масштаба, переход от первоклассной диктатуры к посредственной. От Сталина к Брежневу. И далее к Путину. Да здравствует посредственность! Если страна обречена на диктатуру, то пусть как можно более посредственную. Если убивает, то пусть не миллионами, а единицами, в надежде, что дальнейший рост посредственности сведет число жертв к нулю. Если вектор власти по-прежнему направлен ко злу, то спасение – не в укрупнении, а в предельном измельчении масштаба.

Конец советского строя со всей наглядностью прояснил то, что еще не было ясно в его начале. Пастернак, современник восходящей утопии, имел хотя бы эстетическое право на моральную ошибку. У нынешних тотальгистов такого права уже нет.

Дмитрий Быков

Чума и чумка

Михаил Эпштейн посвятил мне эссе «Масштаб и вектор» (см. «НГ-экслибрис» от 27 октября). Речь там идет о моем отношении к СССР, которое представляется автору загадочным: «Как только речь заходит об СССР, поражает странное слепое пятно в этом светлом и блестящем уме».

Объясниться следует уже давно: публикация Эпштейна дает для этого идеальный повод, ибо его эссе свободно от перехода на личности, а поскольку и я отношусь к автору с уважением и симпатией, можно поговорить по делу, не отвлекаясь на колкости.

Разбираемое эссе прекрасно наглядностью: риторические приемы, искренние и показные заблуждения, ложные отождествления, к которым вольно или невольно прибегает автор, чрезвычайно типичны. Антисоветское сегодня — вообще тренд, и не только у либеральных интеллектуалов, к которым принадлежит Эпштейн, а и у самых что ни на есть «наших». Не забудем, что именно Владислав Сурков был одним из спонсоров фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», а о сценарии его сказал, что там «всё правильно». Антисоветская риторика — чрезвычайно удобный аргумент для оправдания всего, что происходит сейчас; удобнее, пожалуй, только антифашизм. «Если не мы — то скинхеды (ГУЛАГ)». И в самом деле, о каком еще путинском тоталитаризме мы тут смеем говорить? Вы что, тоталитаризма не видели?! Попробовали бы вы писать подобное при советской власти… И далее — с нескрываемым сожалением и даже аппетитом — перечисляется всё, что с нами делали бы тогда.

Упоминаю об этом странном сходстве либералов с нашизоидами никак не для того, чтобы скомпрометировать Эпштейна, — но риторическое сходство показательно: Советский Союз не нравится сегодня никому. Причины у всех свои — но главная, бессознательная, заключается в том, что человек не любит напоминания о своем былом масштабе и о нынешней очевидной деградации. Эту деградацию он всячески старается объяснить себе тем, что масштаб, оказывается, накрепко увязан с насилием, тотальностью и несвободой. Уловка наивная, но, как видим, действенная.

Прежде всего — да, собственно, этим можно бы и ограничиться, — предложим два терминологических уточнения. Во-первых, никакого «Советского Союза» как монолитного понятия не существует. СССР сталинских, хрущевских, брежневских времен — разные государства. Признаваясь в любви к Франции, мы не имеем в виду постыдный вишистский или кровавый робеспьеровский периоды; не следует на признание в любви или интересе к Франции кричать: «Вы реабилитируете гильотину!» или: «Вы — петеновский коллаборационист!» Во-вторых, говоря «в СССР была первоклассная тирания», я никоим образом не признаюсь в симпатии к этой тирании. Я говорю о ней в гегелевском смысле — прекрасным признается тот предмет, который наиболее полно воплощает свою идею. Тирания в СССР была в некотором смысле образцовой — но если это и похвала, то чисто феноменологическая.

Исходя из этих двух нехитрых уточнений мы вправе снять большую часть претензий Михаила Эпштейна. Например, он пишет: «Мы жили в колбе, из которой выпаривали всё человеческое, оставляя в сухом остатке порох для завоевания мира. Да, при нехватке колбасы были в избытке Идеалы. Но какие? Минимизировать человека до придатка партийно-чекистских органов. Единица — ноль, единица — вздор. Нравственно то, что служит делу партии. Всеобщее доносительство. Враги народа. Большой террор. Процессы, процессы… Классовая борьба. Уничтожение целых сословий и этносов. Раскулачивание. Разорение деревни. Голод. Интеллигенция — говно нации. Союз воинствующих безбожников. Партия — ум, честь и совесть эпохи. Полпотия в грандиозном масштабе. Десятки миллионов ограбленных, замученных, расстрелянных».

Пардон, какие «мы» жили в колбе, из которой выпаривали всё человеческое? Эпштейн родился в пятидесятом и прожил в СССР до сорока лет, тем самым опровергая тезис о том, что ничего человеческого там не было вовсе. Какие Идеалы были в избытке в 60-е, а тем более в 70-е? Кто в шестидесятые годы минимизировал человека до придатка партийно-чекистских органов? Классовая борьба имела место в 20-е и 30-е, уничтожение сословий и этносов — вплоть до начала 50-х, раскулачивание — в первой половине 30-х, воинствующее безбожие — до 1943 года и при Хрущеве, «Интеллигенция — говно нации» сказано 15 сентября 1919 года (хотя регулярно повторяется на разных уровнях и сегодня); враги народа и Большой террор — вторая половина 30-х и конец 40-х; полпотия тут вообще ни при чем, это уж эмоциональный перехлест, поскольку Пол Пот — троцкист, уничтоживший четверть населения Камбоджи, и СССР за его грехи никак отвечать не может. Риторика вообще удобная вещь: «Как может цивилизованный человек признаваться в симпатиях к США? Работорговля, казнь Джона Брауна, суды Линча, кошмары Гражданской войны, сотни повешенных, расстрелянных без суда, казнь Джо Хилла, Сакко и Ванцетти, супругов Розенберг, электрический стул, газовая камера, маккартизм, бомбардировки Сербии, тысячи жертв иракской авантюры, Великая депрессия, Бонни и Клайд, ужасы дикого капитализма, инфляция, безработица, Уотергейт, убийство Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди, странная гибель Мэрилин Монро», — советская пропаганда все это умела, и уроки ее, как видим, отлично усвоены.

Я позволил себе утверждать: «Самое отвратительное, что было в СССР, оказалось чрезвычайно живуче». «Но самыми отвратительными в СССР были Архипелаг ГУЛАГ и железный занавес, — возражает Эпштейн. — Неволя в квадрате: тюрьмы по всей стране и вся страна, как тюрьма. В нынешней России ГУЛАГа и занавеса больше нет». Осмелюсь утверждать, что и здесь перед нами подтасовка: ГУЛАГ, сколь бы он ни был ужасен и масштабен, — лишь следствие беззакония и бесправия в самом буквальном смысле; закона и права в сегодняшней России нет по-прежнему, и если что-то удерживает нынешнюю власть от нового ГУЛАГа, то исключительно прагматический расчет. Им это сейчас не выгодно. Обвинительный уклон правосудия, телефонное право, зависимость судей, бюрократизация судопроизводства, смерти в тюрьмах, пытки на зонах — всё это никуда не делось, никакой гуманизации суда и пенитенциарной системы, сравнимой хотя бы с хрущевскими реформами, постсоветская Россия так и не осуществила. Что до железного занавеса — право покинуть свою страну есть, конечно, великое благо, но на качество самой страны оно не влияет никак. Пресловутая «открытость» — контакты с миром, возможность ездить, а при желании хоть бы и эмигрировать — наличествовала уже в 70-х, а с 1987-го по 1991-й всё это стало бытом. И я не вполне готов признать, что право менеджеров среднего звена регулярно отдыхать в Турции или в Эмиратах вполне искупает обвальную деградацию социума, промышленности и образования. То же, что в СССР действительно заслуживало восхищения, — подавление пещерного национализма и мракобесия, торжество той самой просветительской идеи, столь любезной М. Эпштейну, да и мне, — далеко не всегда обусловлено тоталитаризмом, хотя в 90-е и до этого договаривались. Тоталитаризм как раз куда быстрее вырастает из невежества и суеверия — как оно и случилось почти на всем пространстве бывшего СССР, и прежде всего — в Средней Азии.

Если подходить к теме шире — нужно долго и строго разбираться в соотношении русского и советского внутри проекта «Советский Союз». Бесправие отдельной личности, циклический характер истории (признаваемый и Эпштейном), отсутствие обратной связи между государством и народом, минимизация политической жизни, катастрофический разрыв между провинцией и столицей, уровнем жизни элиты и массы — всё это устойчивые черты российской государственности: Советский Союз не столько усвоил ее черты, сколько пал их жертвой. Начиная с середины 30-х, со сталинского «русского реванша», как любят называть Большой террор публицисты-почвенники, СССР куда как далеко отходит от ленинских представлений, которые тоже регулярно менялись под влиянием конъюнктуры; Россия никогда не была по-настоящему ни свободной, ни законопослушной, ни христианской страной. «Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга» — вот почему спихивать на советскую идеологию все грехи тогдашней и нынешней России смешно и бессмысленно. СССР ни минуты не был тем, чем был задуман, а со второй половины 30-х и вовсе противоположен всем изначальным замыслам большевистской власти. Но сказать об этом сегодня — значит наверняка получить упрек в русофобии, так что гораздо комфортнее ругать СССР. За него, кроме Зюганова, и не вступится никто — да и Зюганов отрабатывает роль спустя рукава.

Но самое интересное у Эпштейна дальше, там, где он полемизирует с моим тезисом «Для России масштаб важнее вектора». Простите за обширную цитату — текст стоит того: «Вообще абсурдна сама формулировка: великое зло лучше, чем маленькое добро; великая несвобода лучше, чем маленькая свобода; самый адский ад лучше, чем не вполне райский рай. Это не просто экстремизм, но еще и морально вывернутый наизнанку. Несвободище лучше свободки. Лучше море зла, чем капля добра. Провозгласить великое злодейство морально превосходящим скромное добро, косвенно предположить, что Сталин и Гитлер достойнее какого-нибудь нераскрепощенного обывателя, который не перекраивает грядущее земли, а всего лишь возделывает свою грядку, — это экзальтирующий суперменский катастрофизм, причем уже ПОСЛЕ того, как он испытал себя в тоталитарной истории ХХ века и оставил после себя только кровь и пепел».

Это, конечно, не сознательная подмена, а детское непонимание моей мысли — спешу разъяснить ее. Ни о каком «моральном превосходстве» у меня речи нет — я в моральных категориях историю не оцениваю, это ничем не лучше этических претензий к закону всемирного тяготения. Сталин и Гитлер ничем не достойнее обывателя — но зачем же оправдывать обывателя, существо прозаическое и равнодушное, сравнением со Сталиным и Гитлером? Или эти две возможности — всё, что вы можете предложить? Великое зло не «лучше», чем маленькое добро, Боже упаси. Я говорю всего лишь о том, что эпохи великого зла формируют целые поколения борцов с этим злом, и борцов первоклассных, — тогда как эпохи полусвободы тем и плохи, что компрометируют свободу и формируются в результате полупоколения: «Мы — дети полдорог, нам имя — полдорожье», как сформулировал Вознесенский. Речь идет не о моральном аспекте, а всё о той же гегелевской цельности, «чистоте порядка». И уж в этом смысле пусть Эпштейн и его единомышленники спорят не со мной, а с Томасом Манном: «У Гитлера было одно особое качество: он упрощал чувства, вызывая непоколебимое «нет», ясную и смертельную ненависть. Годы борьбы против него были в нравственном отношении благотворной эпохой» («История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа»).

Первосортная диктатура потому и плодит великие поколения, что абсолютное зло действительно благотворно в нравственном отношении: оно вызывает желание бороться, желание бескомпромиссное, отважное и страстное. Полусвобода и полуоткрытая граница отвратительны именно тем, что не позволяют нравственно определяться по отношению к ним; полуцензура в СМИ, полузапрет на естественные и очевидные вещи, полуправда и полупропаганда, всеобщее лицемерие и двоемыслие, ничуть не уступающие советским, — всё это растлевает страну, утверждаю я, быстрее, а главное, бесповоротнее полноценной диктатуры, ибо эта самая полноценная диктатура, даже и вырождаясь, воспитала несколько поколений людей, для которых милосердие, свобода, правда не были пустым звуком.

И тут выясняется, пожалуй, главное терминологическое расхождение между мной и Эпштейном: для него в понятие «советское» входит только советская власть. Для него СССР — это съезды и пленумы, ГУЛАГ и воинствующие безбожники, коллективизация и цензура. Для меня Советский Союз — вся российская реальность того времени: победа, космос, Стругацкие, Тарковский, Высоцкий, Шукшин, Ромм, Сахаров, шестидесятники, советское инакомыслие, даже и прямая антисоветчина. Всё это порождения и части советского проекта — в той же степени, в какой насквозь русофобское, по-нынешнему говоря, первое философическое письмо Чаадаева есть живая и естественная часть русской культуры. Солженицын, Шаламов, Булгаков, Платонов, Гроссман — отражение советской культуры ровно в той степени, в какой «Доктор Фаустус» — следствие фашистской эпохи в германской истории. Для меня антисоветское — естественная и, может быть, лучшая часть советского, тем более что и всё лучшее в советской культуре существовало на грани дозволенного.

Но всё это было порождением великих тектонических сдвигов, и сам масштаб этих сдвигов — тут меня никто не разубедит — был мощным воспитывающим фактором. Русский ХХ век был веком серьезного отношения к серьезным вещам. Впоследствии, вместе с тоталитаризмом, эта серьезность была ниспровергнута; тоталитаризм сохранился — вместе с хронической русской болезнью, презрением к человеческой личности, — хотя и принял мягкие формы. Серьезность же оказалась утрачена безвозвратно — не без помощи идеологов постмодерна и в том числе М. Эпштейна. Вышло так, что чума оказалась непобежденной, а вакцина уже отброшена. Вместо чумы мы болеем чумкой, несмертельной, может быть, но и неизлечимой. Все средства борьбы с тоталитаризмом благополучно скомпрометированы или уничтожены в 90-е и нулевые, приходится мучительно выдумывать новые, отбиваясь и от противников, и от слишком ретивых сторонников, — а сам тоталитаризм целехонек, и ничто не мешает ему назавтра обернуться полноценным фашизмом: после серых, учит Румата Эсторский, приходят черные.

Вот о чем хочу я напомнить Михаилу Эпштейну, утверждающему далее: «Лучшее, что было в истории тоталитарной державы, — это именно перемена масштаба, переход от первоклассной диктатуры к посредственной. От Сталина к Брежневу. И далее к Путину. Да здравствует посредственность! Если страна обречена на диктатуру, то пусть как можно более посредственную. Если убивает, то пусть не миллионами, а единицами, в надежде, что дальнейший рост посредственности сведет число жертв к нулю. Если вектор власти по-прежнему направлен к злу, то спасение — не в укрупнении, а в предельном измельчении масштаба».

Это глупость. Глупость прежде всего потому, что великой диктатуре противостоит в истории не мелкое зло — это противопоставление ложное и чисто количественное, — а настоящая свобода. И если уж менять великое зло на что-то принципиально иное — то никак не на власть ничтожеств, которая лишь маскирует свою природу и потому становится еще опаснее. Диктатура конечна — она умирает со смертью тирана, и есть кому прийти ему на смену; есть души, воспитанные противостоянием. Но диктатура ничтожеств, всевластие «даздравствующей» посредственности оборачивается массовым растлением, после которого на месте страны остается зловонное безжизненное болото; и это у нас не просто впереди — это уже вокруг. Я вовсе не призываю Владимира Путина стать полноценным диктатором — да это и не в его силах. Но публицистика и социология — не всегда призыв: иногда это и констатация, и прогноз, и нечего бежать к автору с горстью морально-оценочных ярлыков: к законам природы претензий не предъявляют. Их учитывают, и только.

Диктатура посредственности и ничтожества — ничтожная и посредственная, само собой, — это и есть сегодняшняя российская реальность, но оплачивать таким образом свое право самовыражаться в интернете или свободно полемизировать с М. Эпштейном я как-то не готов. В сущности, именно об этой проблеме — о ничтожестве как о единственной гарантии против злодейства — написана вся леоновская «Пирамида», которую постмодернисты, увы, не читают. В этом пророческом романе речь идет именно о том, что, во избежание вселенской катастрофы, население Земли обязано мельчать — как площадь сечения пирамиды уменьшается ближе к вершине; человечество или уничтожит себя, или деградирует. Это выродившееся человечество — крошечные людишки среди бескрайней пустыни — представляется Дуне Лоскутовой в одном из видений. Да здравствует посредственность, чего там.

Подозреваю, что это не единственная альтернатива — и, более того, что такая альтернатива лукава. Выстраивается она с единственной целью — признать ничтожество, посредственность и обывательство нормальным состоянием мира. Для себя, естественно, М. Эпштейн к этому не готов — но он ведь и живет не в России. Нам же, оставшимся тут, он ненавязчиво внушает: возблагодарите свое нынешнее ничтожество, ибо если бы не оно — вас снова ожидал бы ГУЛАГ. В результате вся история России так и остается чередой ГУЛАГов и ничтожеств — но убедить меня в том, что третьего не дано, не под силу и самому опытному словесному жонглеру. Советский Союз был обреченной, увы, и кратковременной, увы, попыткой разорвать этот круг и найти это tertium, которое, по мнению М. Эпштейна, non datur. Но отвадить Россию от этих попыток — значило бы в самом деле похоронить ее, ибо только в них, в конце концов, смысл и оправдание бытия.

К чистому бытию — к ежедневной имитации деятельности и скромным суши по выходным — я звать никак не могу. Если кому-то это кажется сталинизмом — ради бога. Мне же такой антисталинизм кажется трусливой апологией уютца в болотце. Свобода и гуманизм тут решительно ни при чем.

Объясниться следует уже давно: публикация Эпштейна дает для этого идеальный повод, ибо его эссе свободно от перехода на личности, а поскольку и я отношусь к автору с уважением и симпатией, можно поговорить по делу, не отвлекаясь на колкости.